![]() こんにちは!

こんにちは!

ファザーリング・ジャパン九州(以下ではFJQ)で理事をしております、高橋です。

今回のコラムで9回目となりそうです。

文章は下手ながら、FJQコラムをなんとか書いてきましたww (これまでのコラム一覧)

それに最近は、同じFJQ仲間でパパ友のゾエさんの「書くメシ」という活動にジョインしまして、 そちらでも文章を書くことの勉強を人生で始めてしています。そんな38歳です。

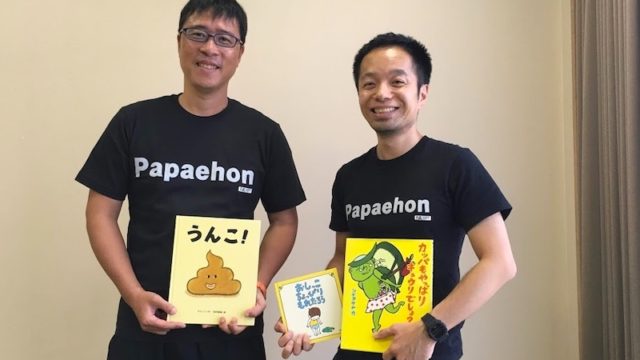

ところでパパの絵本の読み聞かせも、私がFJQでやり始めて2年以上になります。 2ヶ月に1回、地元の図書館で行っているので回数にしても多分10回は軽く超えていると思います。

そのおかげもあり、やっとこさ慣れてきたような気がします。 最近はアドリブも入りだして、絵本の読み聞かせもやってて楽しくなってきました。

実は最初から数回は、緊張でよく覚えていません。 だって、絵本の読み聞かせは私の娘にしかやったことがなかったからです。 それを大勢の初めてあった子どもたちにするわけですから、 色々と大変だったのを覚えているくらいなのです。

たかが絵本の読み聞かせ、されど絵本の読み聞かせ。

やはりやる以上、子どもたちに楽しんでもらいたいからこそやるので、 こちらの勝手にやっても誰も喜んでくれませんし、私も楽しくありません。 絵本の読み聞かせは、奥が深いものだと思っています。

そこで思ったのは、文章を書くことも、絵本の読み聞かせをするのも、 「なんでもやらなきゃわからない!」

っていうことです。

子どももともそうで、最近一緒に料理をすることが多いのですが、これも「やらなきゃわからない!」ものだなと思いました。

私も「やらなきゃわからない!」ということは、 子どもも「やらなきゃわからない!」と思います。

何がいいたいかと言うと、 「やらなきゃわからない!」だったら先ず「やってみようよ!」 ということです。

とくに子どもって「ありやりたい、ことやりたい!」 と色々と出てくるじゃないですか。 そこで親が「あれは駄目、これは駄目!」って止めちゃ良くない思います。 ドキッ!ってしますよね?

それだけ親は子どもの「やりたい」を止めています。実際。

大人だって「なんでもやらなきゃわからない!」わけだから、 子どもだって「なんでもやらなきゃわからない!」わけですよね。

そこをわかってあげて、子育てに関わって行きましょう!

ぜひ子どもの「なんでもやらなきゃわからない!」を「なんでもやってみてわかった!」 に変えられたら、未来ってより良くなりそうですね。

(執筆:高橋建二)

杉山拓人

杉山拓人 馬場義之

馬場義之 中島宏昭

中島宏昭 早田宝得

早田宝得 高橋建二

高橋建二 山中啓一郎

山中啓一郎 吉村伊織

吉村伊織 樋口一郎

樋口一郎 吉田勇

吉田勇 小森茂弘

小森茂弘 岩永 真一

岩永 真一 野口勝利

野口勝利 小津智一

小津智一 福島優一

福島優一 谷口忠

谷口忠 森島孝

森島孝 内木場豊

内木場豊 内海良介

内海良介 ???

???